Neue Caritas-Studie schockiert

Die herkömmliche Berechnung des Armutsrisikos unterschätzt die finanzielle Notlage von Frauen, die mit anderen Personen in einem Haushalt leben, massiv. Eine aktuelle Caritas-Studie, detailliert aufbereitet vom Momentum Institut, wirft ein alarmierendes Licht auf die „versteckte Armut“ in Österreich.

Das wahre Ausmaß der Armut

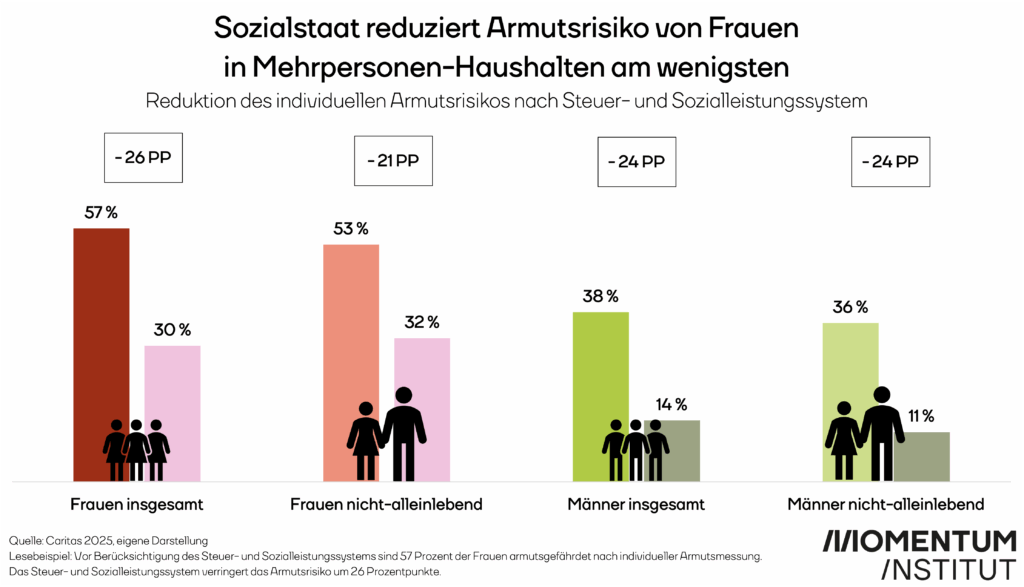

Während die Standarddefinition 2024 für Frauen und Männer in Österreich ein Armutsrisiko von 14 Prozent ausweist, sieht die Realität für Frauen in Mehrpersonen-Haushalten düsterer aus: Wird ihr Einkommen nicht auf den gesamten Haushalt, sondern auf Personenebene betrachtet (individuelles Armutsrisiko), verdoppelt sich ihr Risiko auf erschreckende 30 Prozent.

Das bedeutet: Nur weil Menschen zusammenwohnen, teilen sie nicht zwangsläufig das gesamte Einkommen. Diese Tatsache wird von aktuellen Armutsindikatoren und der darauf basierenden Politik jedoch gänzlich ignoriert.

Sozialstaat schützt Männer besser

Der österreichische Sozialstaat reduziert das Armutsrisiko von alleinlebenden Männern sowie jenen in Mehrpersonen-Haushalten um jeweils 24 Prozentpunkte. Bei Frauen insgesamt liegt die Reduktion bei 26 Prozentpunkten.

Doch bei Frauen, die nicht allein leben, fällt die Unterstützung deutlich ab: Ihr Armutsrisiko reduziert sich durch das Steuer- und Sozialleistungssystem lediglich um 21 Prozentpunkte. Der Sozialstaat schwächt gerade dort ab, wo die finanzielle Abhängigkeit am größten ist.

Mangelhafte Absicherung im Erwerbsleben

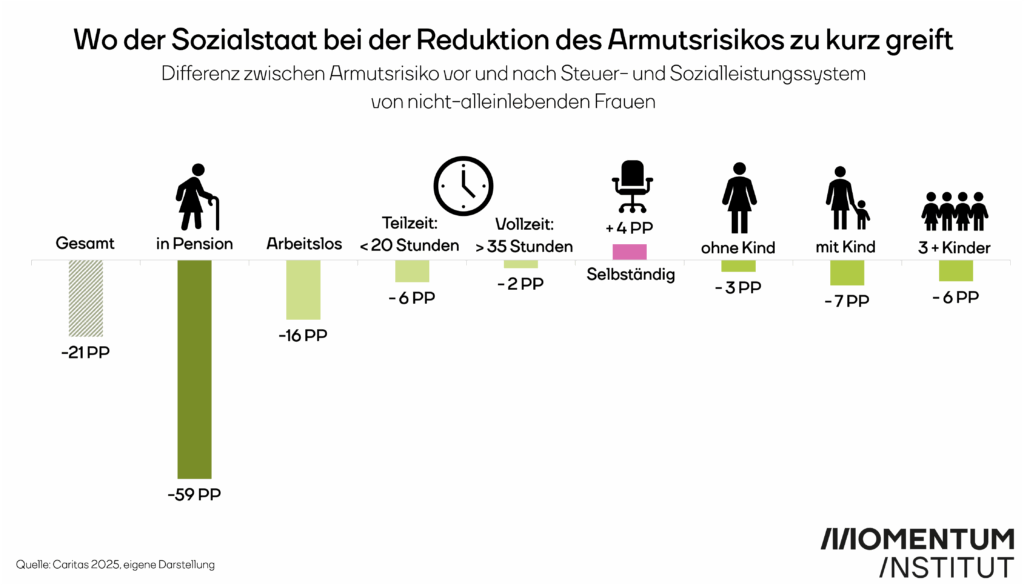

Betrachtet man das individuelle Armutsrisiko von nicht-alleinlebenden Frauen nach Erwerbsstatus, zeigen sich gravierende Lücken:

- Pensionistinnen profitieren stark vom Sozialstaat, doch bei erwerbstätigen Frauen zeigt sich eine Schwäche.

- Bei Frauen in Teilzeitarbeit ($<20$ Wochenstunden) wird das Armutsrisiko nur um 6 Prozentpunkte reduziert, bei vollzeitbeschäftigten Frauen gar nur um 2 Prozentpunkte.

- Für selbständig erwerbstätige Frauen in Mehrpersonen-Haushalten steigt das Armutsrisiko durch das System sogar um 4 Prozentpunkte.

- Frauen mit mehr als drei Kindern erfahren eine geringere Reduktion des Armutsrisikos (minus 6 Prozentpunkte) als Frauen mit nur einem Kind (minus 7 Prozentpunkte).

Familienleistungen als Rettungsanker

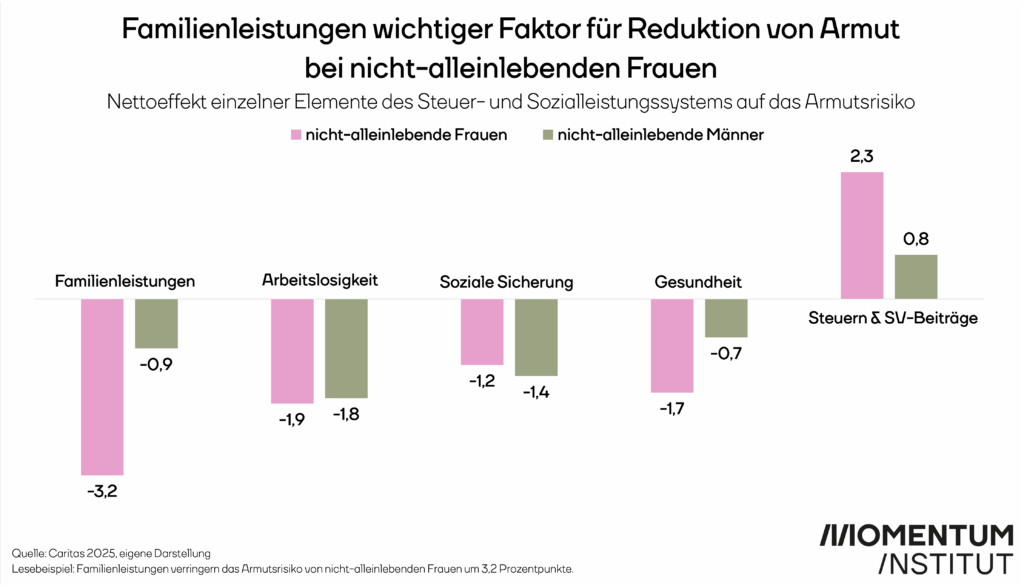

Bei nicht-alleinlebenden Frauen sind es hauptsächlich Familienleistungen (wie Familienbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld), die das Armutsrisiko senken, da diese einkommensunabhängig ausbezahlt werden. Mehr als die Hälfte dieser Frauen bezieht Familienbeihilfe.

Im Gegensatz dazu bleiben viele andere Sozialleistungen aufgrund der „Haushaltsanrechnung“ versperrt. Hat der Partner ein zu hohes Einkommen, geht die Frau leer aus – selbst wenn sie selbst über kein eigenes existenzsicherndes Einkommen verfügt.

Steuern und Abgaben verschärfen die Not

Hinzu kommt: Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge lassen das Armutsrisiko stärker steigen für nicht-alleinlebende Frauen (plus 2,3 Prozentpunkte) als für Männer (plus 0,8 Prozentpunkte). Frauen in Teilzeit trifft es mit einem Anstieg von fast 5 Prozentpunkten besonders hart.

Reformen drohen Abhängigkeit zu vertiefen

Die Studienergebnisse belegen, dass das Armutsrisiko von Frauen, die mit Partnern zusammenleben, hinter dem höheren Partnereinkommen systematisch versteckt bleibt.

Expertin Sophie Achleitner warnt: Weil das Partnereinkommen bei vielen Sozialleistungen angerechnet wird, bleiben viele Frauen vom Sozialstaat ausgeschlossen. Die kommende Sozialhilfereform droht, diesen negativen Trend fortzuschreiben und das männliche Ernährer-Modell zu stärken, anstatt eigenständige finanzielle Absicherung für Frauen zu schaffen. Wer mit einem besserverdienenden Partner zusammenlebt, bleibt ohne eigenes existenzsicherndes Einkommen von sozialer Unterstützung ausgeschlossen.

Das derzeitige Steuer- und Sozialleistungssystem versagt darin, Frauen in Mehrpersonen-Haushalten ausreichend vor Armut zu schützen. Die gängige Berechnung des Armutsrisikos verschleiert eine massive soziale Ungerechtigkeit. Reformen der letzten Jahre haben die Situation tendenziell verschlechtert. Angesichts der Tatsache, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten, weniger verdienen und den Großteil der Sorgearbeit übernehmen, sind dringend Maßnahmen zur individuellen Absicherung und zur Entkoppelung von Partnereinkommen notwendig, um die finanzielle Abhängigkeit zu beenden.

Quelle „Momentum Institut“

ÖsterreichAktuell.at Slogan: Armut hat viele Gesichter – und oft ein weibliches!